【失敗事例から考える】女性が活躍できる職場に必要なものとは?

2016年に施行された「女性活躍推進法」をご存じの方も多いのではないでしょうか。

企業では女性が働きやすく活躍しやすい環境づくりのため、さまざまな制度の導入をしています。

どの企業も施策は似ているのに、効果が出ている企業と期待ほど効果が上がらない企業があることに気づきます。

なぜこのような差が出るのか。

それは、制度だけを用意すればいいというわけではないからです。

国家資格キャリアコンサルタント・社会保険労務士である@渡邉円が、失敗事例から女性が活躍できる職場に必要なものを説明していきます。

女性が活躍できるための制度とは?

女性活躍推進法とは

企業に対して女性が働きやすい環境づくりを求める法律

次のことを社員数301人以上(パート・アルバイト含む)の企業に対しては実施義務、301人以下の企業には努力義務が課せられています。

- 自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析

- 行動計画の策定・届出・周知・公表

- 自社の女性の活躍に関する情報の公表

女性が働きやすい環境づくりを実現するためには、「ワークライフバランス」が必須です。

ワークライフバランスの本質とは

仕事と生活との調和を図り、相互によい影響を与え合うようにすること

ワークライフバランスには、

- ファミリー・フレンドリー(仕事と育児をはじめとした家庭の両立支援体制が整っている)

- 男女均等推進(男女が同等に活躍できる組織風土が整っている)

の両方が必要であると思います。

ファミリー・フレンドリーと男女均等推進について、詳しくご説明します。

ファミリー・フレンドリー

ファミリー・フレンドリー企業とは(厚生労働省):

労働者の仕事と家庭の両立に十分配慮し、多様でかつ柔軟な働き方の選択を可能とすることを経営の基本にしている企業

取り組み施策例

- 介護休業や子どもの看護休暇制度の日数が法定より多い

- 短時間勤務制度

- フレックスタイム

- テレワーク(在宅勤務)

- 事業所内託児施設

- 経営トップ・管理職の理解があり、男性も含めて育児介護休業制度が利用しやすい

このような仕事と育児をはじめとした家庭の両立支援体制が整えられています。

導入メリット

導入することによって、企業側にも労働者側にもメリットがあります。

企業にとって

- 労働者のモラルの向上

- 人材の確保

- 欠勤の減少

労働者にとって

- 家族とのコミュニケーションの増大

- 仕事の満足度の向上

- ストレスの減少

男女均等推進

男女雇用機会均等法では、企業の事業主が募集・採用や配置・昇進・福利厚生、定年・退職・解雇にあたり、性別を理由にした差別を禁止することなどを定めています。

この法律を前提に、

- 差別を禁止すること

- 既に生じている事実上の格差を積極的に解消していく

というような、男性・女性という性別にかかわりなく、その能力を発揮するための均等な機会が与えられ、また評価や待遇においても差別を受けない、男女が同等に活躍できる組織風土を整えることが大切ではないでしょうか。

【失敗事例から考える】女性が活躍できる職場に必要なものとは?

企業では女性が働きやすく活躍しやすい環境づくりのため、さまざまな制度の導入をしています。

特に、育児中の女性のための制度充実は見えやすいものです。

また、職務領域の拡大、昇格などの人事評価制度の男女格差の撤廃なども大きな変化に見えます。

しかし、制度が変われば、女性を活かす社会に変身できるのでしょうか?

- 女性のリーダー、管理職候補が育たない

- 優秀な女性社員が辞めていく

- 女性に優しい会社のはずが、社内の雰囲気は最悪

の失敗事例3つから対策を考えていきます。

ケース1:女性のリーダー、管理職候補が育たない

A社では、「女性社員のための両立支援制度」を充実させた結果、

- 産休、育休後の女性社員の復職率は100%となった

- 結婚、出産を理由に退職する女性社員が減った

ため、女性の勤続年数は長くなりました。

しかし、両立支援が充実したにも関わらず、戻ってきた女性社員が誰も管理職を引き受けてくれません。女性管理職率の上昇を目指しているが、管理職になることを打診した女性に固辞されてしまう例が続出している。

- 子どもを持つ女性に過剰な配慮がなされ、難易度の高い仕事に挑戦する機会が与えられない

- 形だけの女性管理職や女性の管理職という周りからのプレッシャーでモチベーションが下がり、その様子を見た管理職一歩手前の世代が管理職になりたくないと感じている

- 細く長く働きたい人に配慮した制度が充実している一方、子育てと管理職を両立したい人に向けた支援制度がない

- 難易度の高い仕事に挑戦する機会を与える

- 女性管理職のモチベーションアップ

- 女性ロールモデルの育成

- フレキシブルな育児支援制度を整える

ケース2:優秀な女性社員が辞めていく

B社では、新卒採用時には、女性の正社員・総合職を男性と同数採用している。

人事制度は完全な実力主義を掲げ、「男女平等」「機会均等」の理念に基づき「成果を出す人材への適正な評価」をしている。

しかし、女性社員だけの定着率が極めて低く、新卒で入社した女性社員は、入社3年目までにどんどん辞めていってしまう。

- 「男性と同じように扱ってあげている」というように感じる雰囲気がある

- 長時間労働を前提とした仕組みであり、時間的制約条件を抱えた女性が働き続けられない

- ライフイベントを持つ女性たちが、長期のキャリアを描けない

- 管理職及び男性社員の意識改革

- 長時間労働できる男性が有利の期間当たりの成果ではなく、時間当たりの成果を見る

ケース3:女性に優しい会社のはずが、社内の雰囲気は最悪

C社は女性社員が多い職場であり、かつて出産を機に離職する社員が多く、女性社員が育児をしながら仕事を続けられるようにするのが企業課題だった。

そこで手厚い両立支援をほどこすようになり、働き方に制約がある社員が増えてきた。

一方で、子どもがいない社員の負担は増えていき、働き方に制約がある社員は後ろめたい気持ちから活躍もあきらめ、辞めていく人も出てきた。

- 制約社員が増えるほど、子どもがいない社員の負担は増えていき、社員同士の軋轢も生まれる。

- 忙しい夕方、同僚に感謝の言葉もなく帰るなど育児中の優遇が既得権益化

- 社員間の相互理解・協力

- 時短社員等をフォローする職員への適正な評価

各社の取組み事例

三井住友銀行

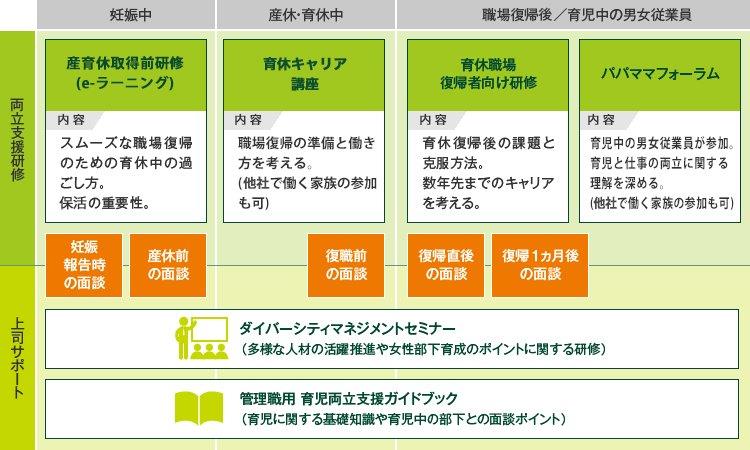

法定基準を上回る「育児休業制度」を導入するほか、さまざまな研修や制度を用意。

育児休業からの円滑な職場復帰やキャリア形成を支援。

取組み事例

- 企業主導型保育園との提携

- 保育等に関する経済的支援

- 勤務地の変更や退職者再雇用制度

- 男性の育児両立支援

- 各種研修・セミナー等の展開

東芝

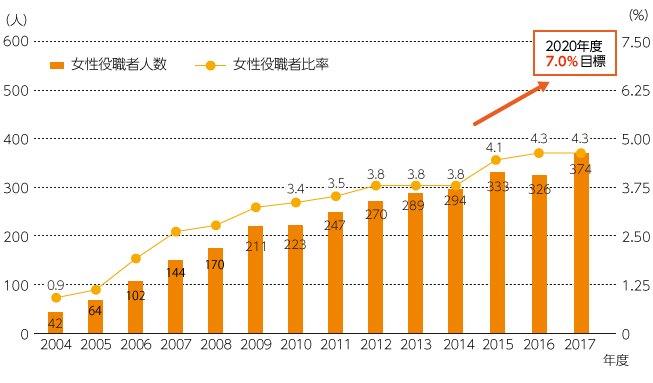

女性活躍推進法に基づく行動計画を策定し、女性役職者比率を2020年度に7.0%以上にすることを目標に定めている。

取組み事例

女性従業員のキャリア形成促進のための主な研修制度・施策

- 若手女性従業員向けキャリア研修

- 異業種女性交流研修への派遣

- 役職者向け意識啓発研修

- 育休後復帰支援セミナー(本人・上司向け)

まとめ

いかがでしたか。

3つの失敗事例に自社も当てはまるなぁ、ということはありませんでしたか。

まずは、自社の現状と課題を的確に把握してください。

そのうえで、課題にあった適切な施策を行っていくことが重要です。

そして、施策を浸透させるには、社員の意識改革、特に男性の管理職や部門長、経営陣の意識改革が何より大事ではないでしょうか。

経営者の皆様にも従業員にも笑顔で働ける職場になりますように。